St.-Pjottritsch-Wodka

Der mit Abstand am häufigsten getrunkene Wodka Rakuschistans ist der St.-Pjottritsch-Wodka. Die Hauptdestillerie steht in Bulgurgrad, daneben gibt es aber noch zahlreiche Filialdestillerien oder "Flaschenaufbereitungen" in mindestens jeder größeren rakuschischen Stadt und selbst in zahlreichen Dörfern.

Inhaltsverzeichnis

Stellenwert

Der Wodka der St.-Pjottritsch-Destillerie ist das Nationalgetränk der Rakuschen. Zwar gibt es noch eine Handvoll kleinerer Destillerien im Land, deren Absatz aber verschwindend gering ist im Vergleich zum St.-Pjottritsch-Wodka. Bis vor wenigen Jahren war der einzige weitere Wodka-Hersteller mit überregionaler Bedeutung die Dnub-Destillerie in Lipuschidze. Seit dem vernichtenden Katapultbeschuss im Jahre 2001 gehört aber auch diese Konkurrenz der Vergangenheit an. Der Vettel-Wodka, der beim druvitschischen Joischka-Fest hergestellt wird, ist dagegen eine regionale Spezialität, die im Handel gar nicht erhältlich ist.

St.-Pjottritsch-Wodka wird bei allen festlichen Gelegenheiten getrunken, vor dem Angehen einer größeren Aufgabe und bei ihrer Bewältigung (oder um neuen Mut zu schöpfen), außerdem zu Beginn und am Ende einer Arbeitswoche, am Beginn und am Ende eines Arbeitstages, in Mittagspausen und oft auch einfach zum Zeitvertreib.

Der Name des Getränks ist eine bewusste Anspielung auf den Wodka-Fluss, der durch die Wunderwirkung des Heiligen Pjottritsch die Hunnengefahr zu bannen half.

Zwar ist es häufig in kleineren Dörfern Brauch, sich selbst Wodka zu destillieren, der Großteil der rakuschischen Bevölkerung nimmt die Bemühungen der St.-Pjottritsch-Destillerie aber dankend an, das Land ausdauernd mit dem hochprozentigen Getränk zu versorgen.

Geschichte

Der eigens vom Hersteller verbreitete Mythos um den Ursprung des St.-Pjottritsch-Wodkas behauptet, Bulgurs Bruder Barlav habe heimlich trotz Pjottritschs Verbot eine Flasche Wodka aus dem Fluss geschöpft und sie mit nach Brt genommen. Als Barlav im Vollrausch vor sich hin döste, habe der biriskische Hofwahrsager Pöschett an den Bauchgeräuschen Barlavs die Rezeptur des Getränks abgehört und zu Papier gebracht. Das lange verschollene Manuskript sei dann im 15. Jahrhundert in die Hände des Destillerie-Gründers Erven Ugniatsch gefallen.

Die Realität ist vermutlich weit weniger geheimnisvoll: Der Dichter Erven Ugniatsch gehörte im 15. Jahrhundert zu den Besitzern der größten Kartoffelfelder Rakuschistans. Zu dieser Zeit konnte der begehrte Wodka einfach aus der rakuschischen Kartoffel gepresst werden. Erst als diese knapper wurde und schließlich gänzlich ausstarb, mussten alternative Wege gefunden werden, die von der weltweit üblichen Herstellungsart wahrscheinlich nicht wesentlich abwich. Viele, die den St.-Pjottritsch-Wodka aber bereits probiert haben, bestätigen, dass er trotzdem recht eigentümlich schmecke.<ref>Hanuman Knülch gibt eine recht drastische Beschreibung seines ersten St.-Pjottritsch-Wodkas: "Mein Gehirn drehte sich im Kreis und sprengte meine Schädeldecke, es schwang sich auf ein Pferd und ritt in gestrecktem Galopp an eine Wand, dann schlüpfte es zurück in meinen Schädel und tat, als sei nichts gewesen. Dann muss ich aufgewacht sein."

Hanuman Knülch: Ich unter den Rakuschen - mein Ich oder Anders - Ich? Kaufering 1997.</ref>

Wissenswertes

- Außerhalb Rakuschistans ist der St.-Pjottritsch-Wodka nicht im Handel erhältlich: Da die Destillerie ihre Herstellungsabläufe nicht offenlegen will, hat bisher noch kein Land die Einfuhr genehmigt.

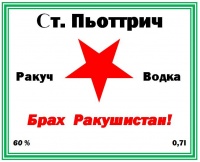

- Im frühen 19. Jahrhundert machte der Sohn des damaligen Destillerie-Direktors eine Bildungsreise ins russische Zarenreich und begeisterte sich dort für das exotisch-mysteriöse Aussehen der kyrillischen Schriftzeichen, ohne sie jedoch lesen zu können. Wieder in Rakuschistan überzeugte er seinen Vater, das hauseigene Markenetikett in kyrillisch zu setzen. Laut Umfragen wissen 90 % der Rakuschen, was der Aufdruck bedeutet, aber nur 9 % können ihn wirklich lesen.

Anmerkungen

<references />